前田功 昭和サラリーマンの追憶

のり弁はなくなるか

まえだ いさお

元損保社員 娘のいじめ自殺解明の過程で学校・行政の隠蔽体質を告発・提訴 著書に「学校の壁」 元市民オンブズ町田・代表

日本国憲法は、前文で「主権が国民に存する」と宣言し、第1条で国民主権を明記している。国や自治体が保有している公文書は、本来、主権者たる国民の共有財産であり、全体を公開するのが原則だ。

これを具現化するため、まず地方自治体で1980 年代から90 年代にかけて情報公開条例と個人情報保護制度ができはじめたが、21世紀なってにやっと国でも情報公開法と個人情報保護法ができた。それから四半世紀が経とうとしている。

しかし、その運用面では、役所内にある情報を国民が知るという権利が保障されているとは言い難い状況が続いてきた。

情報公開法に基づいて請求した者に対する開示内容を見るとそうとしか思えない。その典型が、ページのすべて、あるいは欄の名前部分だけ残して黒塗りのいわゆる「のり弁」である。

この6月、「のり弁」はダメという最高裁判決があった。不開示情報を含む欄を丸ごと「部分」として黒塗りするのではなく、その欄をできるだけ細かく区切ったうえで、区切った範囲ごとに開示すべきかどうかを判断すべきだとの考えを最高裁は示した。

欄をどう設定するかは行政側が決められるのだから、公開すべきだが公開したくない場合、それぞれの欄に一つでも非開示にすべき事項を入れれば、文書全体を非開示にすることが許されてしまうからだ。

事案は、情報公開の在り方を検証しているNPO法人「情報公開クリアリングハウス」が、警察庁の保有する個人情報が入った文書の公開を求めたところ、「名称」や「利用の目的」といった項目の名前以外、すべて黒塗りで開示され、不服として訴えを起こし、地裁・高裁を経て最高裁で争われたものである。

(クリアリングハウスには私自身も昔、関わっていたことがある。90年代、国の情報公開法ができる前で、その名称が「情報公開法を求める市民運動」だったころである。四谷の事務所、と言ってもマンションの小さな一室で、電話番を何度かしたことを思い出す。現在、理事長の三木由紀子さんは、当時、自身の入学試験について個人情報開示請求で闘っている大学生だった。)

具体的にはどういうことだったのか。概ね次のとおりである。

別紙1 は、本件で国が開示した文書である。右側の黒塗り部分を、国は、独立した一体の情報だと主張した。

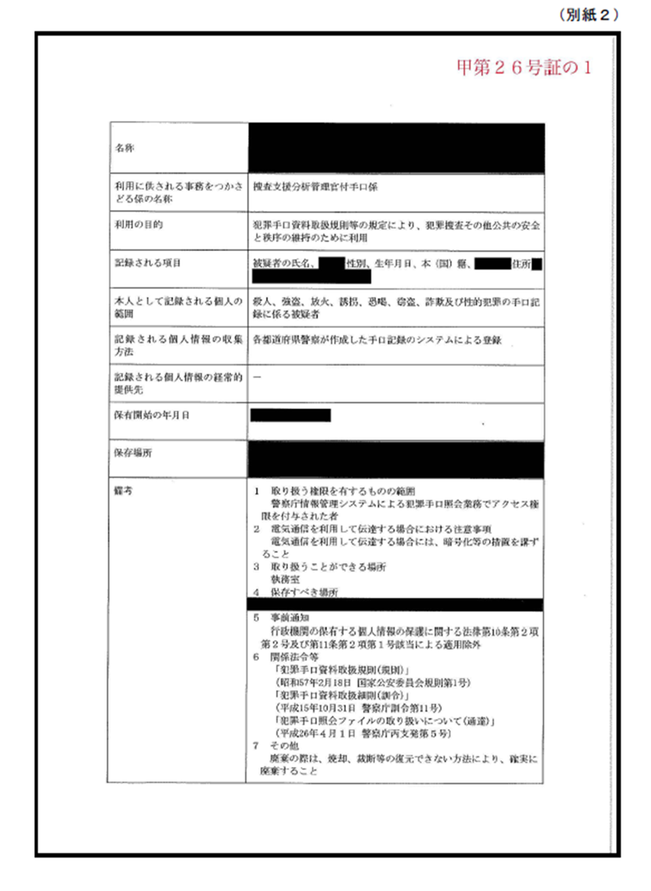

次に、「別紙2」を見てもらいたい。

こちらは、別件で開示された「別紙1」と同じ書式の文書である。

一見して、隠すべきでないものが、黒塗りされていることが、誰にもわかると思う。

その他の開示文書についても、欄が、複数の「小項目」に細分化でき、その中には不開示事由のない情報が含まれているだろうことが、容易に推測できる。

それにも関わらず、高裁は、国に釈明を求めることなく、欄の記載内容を、裁判手続において特定し、不開示事由の存否を個別に判断することは困難であると結論付けてしまった。

国民主権という憲法の理念を基礎に、主権者から信託を受けて国政を行う政府が、主権者である国民に対して、説明責任を果たす。そのために、国は情報公開制度を作ったはずである。

政府情報を「隠すが勝ち」というようなそぶりを国が見せたとき、裁判所がそれを見過ごすことがあってはならない。

行政訴訟では、行政と私人の主張立証能力に、大きな格差がある。さらに情報公開訴訟では、開示を求める「情報」にアクセスできるのは、行政のみであるという事情も加わる。

だからこそ、裁判所は、必要なときには、行政に釈明を求めるべきである。

今回は、別件開示文書による事実上の「インカメラ」審査を行うことができたから、国が、濫用的に不開示処分を行なっているという事実が、白日の下に晒されたわけである。

この最高裁判決によって、今後、地裁や高裁は、非開示について、行政側に釈明を求めなければならないと考えるだろう。「のり弁」がなくなるのではないかと期待したい。