「盛岡だより」(2025.9

)

野中 康行

(日本エッセイスト・クラブ会員・日産火災出身)

自分の本を作る

今年の3月ごろから、2人の本作りを手伝った。どちらも初めての自費出版で、 7月1日と7月7日に発刊した。

1人は94歳の女性で、通信教育の文章講座を30年受講し続けてきた方である。エッセイ200編ほどのなかからA評価を受けた作品と自分の気に入った作品50編ほどを編んだ。

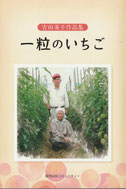

もう1人は70歳代の女性で、文章を書き始めてから約20年、その間の各種受賞作や新聞に投稿したエッセイ60編、詩1編、小説3編を収録した。

文章でも絵でも写真でも、長年積み重ねた作品には愛着があり、それがいつか「無」になると思うと寂しくなるものである。そのとき、誰でも本にして残したいと思う。だが、それを実現するには、何かきっかけが必要のようだ。

Aさんとは、友人を介して知り合った。「エッセイの書き方を知りたい」というAさんに、友人が私を引き合わせてくれた。ときどき会って彼女の作品を読ませてもらった。膨大な作品を読んで、本にすることを勧めた。「本にして残すのは、あなたがこの世に生きた証になる」が決め手だったようだった。

70歳代のBさんは、「本にしようかな」と思っていたときに、お兄さんからも勧められ「気持ちが揃って」その気になった。ぐずぐずしていたら1、2年も経ち、義姉が亡くなって「命は有限」を悟って、出版を急いだ。が、どうしたらよいか分からず、かつて文章教室で知り合った私に、「出版の経験者」だからと声をかけてくれたのだった。

本づくりは思っているほど簡単ではない。原作者、編集者、出版社が一緒になって作られるが、3~4ヶ月はかかると思ってよい。

作品のデータ化から始まり、作品の並びと章立て、挿入するカットと写真、題名、表紙のデザインを決めなければならない。新聞投稿作品は新聞社への承諾申請が必要だ。

そのつど相談しながら進めていく。本のイメージがだんだん具体的に見えてくると、うれしくて完成が待ち遠しくなる。そして納品。その1冊を手にしたときは自分の分身のような愛おしさを覚えるものである。彼女たちに、そのようすを見ると手伝った自分もうれしくなる。

Aさんは学校卒業と同時に結婚、ずっと農業に携わってきた。今でも毎日のように畑に出ている。彼女は「あとがき」にこう書いた。「……せめて私の旅立ちのときに三冊手にして、先に逝った父と母、そして夫に見せたいと思っています。私のことを感性が鈍いと言っていた母は、よく書いたと褒めてくれると思います。働くことしか考えなかった父は、そんなものを書いているより畑の草取りをしろと言うかもしれません。夫は生前、私の文章は小学生の作文だと笑っていましたが、中学生ぐらいに上達したな、と褒めてくれるのが楽しみです」

Bさんは「長兄は施設にお世話になっています。応援してくれた次兄もさまざまな病気を抱えています。私とて明日のことは分かりません。後悔したくない。後悔させたくない。そんな思いで……」と記している。

農業一筋のAさんは、働き詰めだった自分の成長に誇りと満足感を見出し、Bさんは兄たちの願いに応えたのだ。自分の本を作ろうとする思いは人さまざまで、喜びと満足を覚えるのはその思いが結実したときである。「生きた証」を残すことだけではないのだ。