(連合通信社・特信版)

最賃金制 『1500円実現は急務』

日本は先進国では最低基準

2025年度の地域別最低賃金改定審議がスタートしました。物価高による生活苦が深刻な今、全ての労働者の賃金を底上げする最低賃金1500円への引き上げは急務です。

「底が抜けた」

子どもの食事量が昨年と同じ時期と比べて「減った」という割合が27%と、4人に1人。経済的に困窮しながら子育てをする保護者約2千人に聞いた調査で、こんな結果が示されました。食事量を減らした保護者は81%でした。

調査を行ったNPO法人キッズドアの渡辺由美子理事長は「今までの調査では親の食事量が減っても、子どもは減っていなかった。底が抜けている」と事態の深刻さを話します。

7月14日発表の日本銀行の生活意識に関するアンケートでは、「ゆとりがなくなってきた」が61・0%に上るなど、リーマン・ショック以来の16年ぶりの厳しい内容でした。

5月の実質賃金は5カ月連続のマイナス。物価上昇率(持ち家の帰属家賃を除く総合)は4.0%と高止まりしています。特に、コメをはじめ食料品の価格上昇が深刻です。

雇用労働者の4割近くに及ぶ非正規労働者、労組のない中小企業で低賃金で働く労働者にとって、最低賃金の引き上げは待ったなしです。

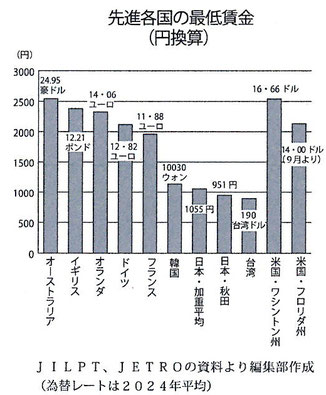

昨年、最賃の改定を検討する中央最低賃金審議会が示した引き上げ目安は、50円でした。約5%引き上げる目安にマスコミは色めき立ちました。では、驚くほど高い水準なのかというと、日本の最賃(全国加重平均1055円)は先進国で最低水準です。他の先進国(グラフ)は、オーストラリア24・95豪ドル(2544円)、イギリス12・21ポンド(2381円)、ドイツ12・82ユーロ(2121円)など。円安になる前の10年前の為替レートでも1500円を超えます。韓国は1万30ウォン(1136円)で日本の全国加重平均を追い抜き、台湾は190台湾ドル(890円)と背後に迫ります。欧州連合(EU)は近年、グローバル化に伴う低賃金と貧困の広がりを見据え、政策的に最賃引き上げを進めています。米国は、最賃時給15ドルを求める運動が全土に広がり、多くの州や市で15ドルに到達し、20ドルをめざしています。

ゆがんだ仕組みの弊害

もう一つの問題が地域間格差です。東京(1163円)と秋田(951円)で最大212円もの時給格差があります。年間2千時間働くとすれば40万円超もの差です。 昨年84円引き上げ、関係者を驚かせた徳島(980円)は、隣接する兵庫より72円、大阪より134円下回ります。少し足を延ばして淡路島で働いた方が賃金は高く、また、大都市に働きに出る若者の人口流出に歯止めがかかりません。そのため、福井県、秋田県、山形県が全国一律制度の実現を、茨城、徳島、佐賀の各県が制度の改善を国に求めています。現在のゆがんだ仕組みを抜本的に見直し、全国一律制への移行を真剣に考えるべきときでしょう。