守屋 真実 「みんなで歌おうよ」

もりや・まみ ドイツ在住27年。ドイツ語教師、障がい児指導員、広島被ばく2世。父は元千代田火災勤務の守屋和郎氏

94歳母の伝えたかったことは

私の母は今年94歳になる。さすがに衰えてきたなと思うことが増えているけれど、それでも昔からの着道楽でイメルダ・マルコスを思わせるほどたくさんの服や靴、バッグに帽子を持っている。お出かけ大好きで、観劇の前日などは、髪を染めたり服を選んだりと張り切っている。

もう一つ母の趣味は文章を書くことで、時々新聞に投書して図書カードを稼いでいる。先日も東京新聞に熊本大空襲の体験を書いたものが掲載されたのだが、大幅に短縮されて肝心なところが省略されてしまった。文章が拙かったのか、文字数の関係もあったのだろうが、悔しそうにしていたので、この場を借りて代わりに母の伝えたかったことを書く。

母は1931年、満州事変の年に生れた。小学校に入学した37年は、日中戦争がはじまった年だ。つまり、生まれたら戦争だったわけで、軍国主義以外を知らずに育った。一回目の熊本大空襲があったのは、1945年7月1日深夜から2日未明にかけてのことで、母は13歳だった。(二回目の大空襲は8月10日、その他にも小規模の空襲があった)。ちょうど7月2日に父親の郷里の津奈木に疎開することが決まっており、朝早く出発できるよう荷物をまとめて荷車に積み、頼んでおいた馬が来るのを待つばかりにしてあったのが災いし、空襲が始まっても縄をほどいて物を持ち出すことができなかった。逓信省の講習所に勤務していた父親は当直で不在。薬剤師の学校に行っていた長女も病院に動員されていて不在。16歳の二女を先頭に、母が3歳の五女を背負い、6番目の子どもを妊娠中の母親と8歳の三女が手をつないで焼夷弾の雨の中を走って逃げたという。防火用水があるたびに頭から水をかぶってもかぶっても、熱波のためにすぐ乾いてしまったそうだ。幸い家族全員無事で、父親ともほどなく落ち合うことができた。同級生の一人は焼夷弾の直撃を受けて、右腕を失った。

そして、ここからが母が本当に訴えたかったことだ。

一連の空襲で熊本市の30%ほどが全焼し、特に県庁や学校などの集中していた中心部が壊滅した。母が住んでいたのもこの地域で、文字通り丸焼けにされた。だから、母が子供の頃の写真は全くない。農家に持っていって食料に変えてもらう着物一枚残らなかったので、”竹の子生活”すらできなかったそうだ。五女は着替えの服が無かったので、洗濯物が乾くまで素裸で昼寝させられていたという。母は今でも家の近所のサツマイモ畑を見ると、「あの頃にこんなきれいなお芋の葉っぱがあったら…」とつぶやく。

戦争が終わって学校が再開したとき、焼けなかった地域の生徒と焼け出された生徒の貧富の差は歴然としていて、一方がまた制服を着て通学しているのに、他方は人からもらった古着で通うしかなく、とても惨めだったという。学校で編み物の授業があった時、先生が「毛糸がある人は、無い人に貸してあげなさい」と言ったそうだ。先生にしてみれば、「あげなさい」と言ったら施しをするように聞こえてしまうから「貸してあげなさい」と言ったのかもしれないが、母は返せる当てもないのに借りるのは嫌だと思い、その授業はサボって作品を提出しなかった。後に母が手芸教室を開いたことを知った同級生からは、「あの時サボった人が手芸の先生になったの」とからかわれたそうだ。同級生でも、自分が焼け出されなかった人には、母の悔しさはわからなかったのだろう。

戦争は終わっても、ゲームのように簡単にリセットされはしない。失われた品々は戻ってこないし、心に受けた傷は一生消えない。それが、母が本当に伝えたかったことなのだ。そう思うと、母の病的な着道楽も当時の惨めさと悔しさのトラウマなのかもしれない。

石破首相は米国のトランプ大統領にゴマをすり、またしても多額の兵器購入や南西諸島での日米合同訓練の強化などを約束してきてしまった。武器で脅した平和など本物ではない。金で買われた同盟などまやかしに過ぎない。アメリカが守りたいのは日本ではなく、アメリカだ。市民の力で、いい加減に目を覚まさせよう!殺人と破壊のために私たちの税金を使うな!

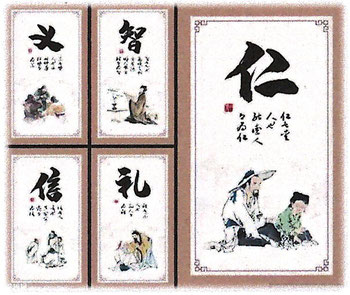

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。