編集委員の「一語一笑」

会社が消滅して四半世紀もたつのに、当時のなかまからいまだに声がかかる。やれ財務だ、業務だ、引き継いだ組織からもだ。わずか3年、4年一緒だった大学や高校、中学時代のなかまからもメイル、ラインが来る。大学は55年前、高校は60年前、中学に至っては65年前だというのに。なつかしくも不思議なことだ。(ま)

近所の防災活動。特に関心があったわけではないが、リーダーをやっている人の熱意にほだされ、義理と人情で関わり続けて10年余り。そのリーダーが高齢で辞める。リーダー以外も高齢。引き継ごうという人はいない。なくなったら困ると言う人は多いが、引き受けようという人はいない。高齢化による消滅の危機はここにも・・・。(M)

母はもうすぐ98歳、1時間半くらいかかる所で一人暮らしをしていたのが、やっと近くの

高齢者住宅に引っ越してきた。世話をされ慣れていないので職員の方々が親切すぎて戸惑うこともあるようだけど何とかやっていて一安心。先日はひ孫(男子)2人が来て床にマットを敷いて宿泊。また泊まりたいと言って帰ったとか。母は何が面白いのかな?って。(こ)

「人間好きか嫌いかだ」うらなり先生とのお別れに行くかどうか。「坊ちゃん」の決断の理由は痛快。(別に新しい発想じゃないけど)。それにしても保身、目先の計算に駆動原理を求める現代日本人のなんと多いことか。子どもっぽいと言うのはカンタンですが、5歳の子にわかることが、大人になったらなぜあやふやになるの?嘘と欺瞞に満ちた世界から本音の空を翔びたい!(B)

10年以上前の職場近くにあった邸宅。朝一番に銀行に行く時は、黒塗りのお迎え車が待っていた。時々、取材のTVカメラや記者が道路一杯にいて、マスコミを賑わせていたTV会社の社長宅と教わった。最近また、その邸宅がより広くなり落書き等もあって、度々報道される。更に偉い人になって、またまた世間を賑わしている。(も)

国立科学博物館で開催の「鳥 特別展」に行ってきた。平日の昼間なので空いているかと思いきや想定外の混雑ぶり。若い番い(鳥だけに)が目立った。サギの仲間は池の上に虫を浮かばせ食べに来た魚を捕えるという。これがホントの「フィッシングサギ」。受ける。ちなみに私が好きなのは森の哲学者フクロウです。夜行性なのも良い。(駿)

マンションの大規模修繕は十数年に一度行うことを法で定められている。修繕費の積み立てが十分でなければ個人均等割か、ローンしかない。工費の高騰で、どこの管理組合は四苦八苦しているだろう。わが住まいも数年のうちやらねば。理事の一人が「フランスなんかそんな法律はない。100年200年たっても大規模修繕なんてない!」(O)

フジテレビの騒動で会社の対応に危機感を持った社員がいきなり500人も組合に加入したらしい。またスーパーの非正規パート女性が職場の改善を求めて個人加盟労組の組合を結成したという記事も目にした。一人では無視されてしまうが団結して声を挙げれば環境は変えられる。働く者の「駆け込み寺」として労働組合の存在意義を再認識。(百)

「ゆきてかへらぬ」、夭折の天才詩人中原中也と評論家小林秀雄、女優長谷川泰子との「奇妙な三角関係」、中也の最も知られるこの逸話が「遠雷」の根岸吉太郎監督によって映画化された。泰子を演じるのは広瀬すず、「海街diary」で四人姉妹の異父の末っ子を延じたときは18歳、「ゆきてかへらぬ」では20歳で、17歳の中也と同棲する役を演じている。(か)

イチローさんの野球殿堂入り関連のインタビュー記事を一気に読み、彼のメッセージの一つ一つが心に深く刻まれた。「殿堂入りはあくまでも過去の実績に対する評価で、これから先の自身の可能性、生き方はまた別問題」「一票を投じなかった記者を自宅に招いて話を聞いてみたい。」まさに私も彼をお招きして一日中話を聴きたい。(亀)

東京都の70歳以上対象のシルバーパス、今年から4割引きの12000円になるという朗報。今まで高くて買えなかった人たちの外出の機会が増え、ひいては健康寿命の延びにつながると思う。区内の交通不便な地域を巡るミニバスも6年前のアンケートから始まった。乗客が増えてきているが次は便数を増やして欲しいと・・、何事も声を上げていかないと前に進まない。(京)

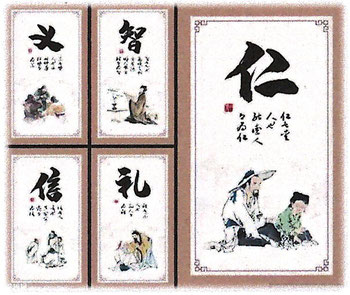

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。