真山 民「現代損保考」

自賠責保険料、その隠された事実

保険料収支残と運用益の合計7,458億円はどう使われているか

自賠責保険料、3年ぶり10%の引き下げ

昨年暮から今年1月中旬にかけて自動車賠償責任保険(自賠責)保険料について動きがあった。一つは、今年度、保険料が1割下がるというもので、引き下げは2年ぶりで、下げ幅は3年ぶりの大きさとなる。

二つ目は、自賠責保険の保険料について4月から自家用車1台あたり年125円の賦課金を上乗せするという動きである。

はじめの保険料の引き下げは、自動ブレーキなど安全装置の普及や、新型コロナウイルス禍の外出自粛による人身事故の減少を反映した措置である。当然といえば当然で、昨年度、金融庁の自賠責保険審議会が保険料を据え置いたことが、そもそもおかしいのである。

損保が手にする自賠責保険料の収支残と運用益積立金

自賠責保険の純保険料(契約者が支払う保険料のうち、事故が発生したときに保険会社が保険金の支払いに充てる保険料)とJA共済・国民共済が扱う自賠責共済の純掛金の合計の金額と、支払保険金・支払掛金の差額、つまり収支残を見ると、2012年度まで累計収支残は赤字で、その金額5,385億円まで膨れあがった。

しかし、13年度に256億円の黒字を生んでから、20年度までの8年間、当年度収支残で黒字を積み重ね、その累計は反対に4,708億円の黒字になっている。(次表=第145回自賠責審議会資料「令和4年料率検証結果」参照)。

何が黒字を生んだのか? 自賠責保険は人身事発生後保険金を支払うまで何日もかかるケースが多いし、まして最近は事故発生率が低下していることから、損保と共済には多額の保険料と掛金が滞留する。1年間の平均滞留金額(資金平残)は毎年1兆5000億円から1兆9000億円に及び、これを運用することによって損保と共済に入る運用益金は、2014年以降毎年400億円を上回り、その累計は2021年度末で2,750億円にもなる。

その運用益を使った自賠責収支の赤字補填は一度だけ行われている。2017年の553億円だが、それ以外はほぼゼロ、この結果が2021年末累計収支残で4,708億円の黒字となったのである。この金額に、上述の運用益金2,750億円を加えた金額(滞留資金)は、実に7,458億円にもなる。

自賠責会計を一般会計に充当しながら戻さない政府

この滞留資金が政府の予算の一般会計(*注)に充当され、その後自賠責会計に戻されていないことが、問題になっている。国の会計(財政)には、一般会計とは別に特別の事業を行なったり、特別の資金を運用したり、特別の支出を特別の収入で賄う場合に限って認められる特別会計がある。また「予算単一の原則」といって、国の施策を網羅的に把握するため、一般会計で予算の処理を行うのを原則としている。さらに、特定の目的に限定して利用される「特別会計」で運用されるカネ、自賠責保険会計の滞留資金などを一般会計で使うことは許されないとしている。

この本来許されない会計処理を行ったのが1994年に成立した細川護熙(もりひろ)内閣である。細川首相は「わが国の財政は、平成4年度(1992年度)決算で税収の大幅減収が生じるなど深刻な状況に陥っているが、後世代に大きな負担を残さず健全な経済社会を引き継ぎ、再び特例公債を発行しないことを基本とする」と発言。これを受けて、「平成6年度(1994年度)の予算では、再び特例公債を発行しないことを基本」とすることが明記された。バブル崩壊のあおりを受けて税収が減る中ではあるが、原則として赤字国債を出さないと宣言したのである。

細川内閣は、1994年度予算で1992年度の歳入欠陥約1.5兆円の補填を行わなければならないという重荷を負っていた。1991年2月からバブル崩壊に伴う景気後退が始まっていたが、その穴埋めを追加の増税で賄うことは難しい。赤字国債は発行しないと宣言したわけだから、赤字国債で穴埋めすることもできない。そこで考えられたのが、特別会計ですぐには使わない積立金を一時的に取り崩して一般会計に繰り入れることだった。

一時的というのは、景気が回復するなどして一般会計の資金繰りが後に改善したところで一般会計から特別会計に繰り戻すという意味である。こうして自賠責保険を扱う自動車安全特別会計から1994年度と1995年度に合わせて約1兆1200億円を繰り入れられたが、2022年度末で5,954億円がまだ繰り戻されていないし、「令和5年度の予算案」でも、自賠責保険からの借入金の返済額は60億円に過ぎない。

この自賠責保険からの借入金の返済額は、1996年度から始まり、2003年度までは繰り戻しが続いていたが、それ以降ぱったりと途絶えた。一般会計の財政状況が厳しく、繰り戻すための財源が工面できなかったからである。この時点で、未繰り戻しの元本はまだ4,800億円ほど残っていた。これに利息分を合わせた金額が、2022年末で5,952億円にもなっているのである。2018年度以降、一般会計からの繰り戻しが少しずつだが再開されたが、年間60億円程度のペースの返済では、100年かかることになる。政府は返済する気などなく、今回の自賠責保険料の引き下げもそれを隠蔽するための工作としか思えない。

賦課金の上乗せにも表れた「やりたい放題」

政府の「自賠責会計」におけるやりたい放題は、4月から自家用車1台あたり年125円の賦課金の上乗せにも表れている。被害者支援や事故防止には現在年150億円弱の費用がかかっているが、23年度以降は年200億円に増やし、事業費の半分を賦課金でまかなうとしている。具体的には事故の被害者が利用できる療護施設の新設や社会復帰のサポート、介護人材の確保などの支援策に140億円を見込み、衝突回避システムや自動緊急通報機能といった安全技術の普及などにも60億円を想定する。

この金額は賦課金として国民に負担させるのではなく、滞留資金の7,708億円を充てるべきであろう。しかし、政府はこの黒字ともども7,458億円の滞留資金を思うように使いたいというわけである。国民から自賠責保険として集められた財源が、別目的のために使われる不条理である。とりわけ、軍事費の倍額、福祉医療の切り捨てなどと併せ、歴代自公内閣の国民生活破壊政策のなかで、それが行われているところに二重の不条理がある。

*注 一般会計 国の現金収入(歳入)と現金支出(歳出)の出納を処理する会計。租税、官業収入などを基本的な収入とし、一般行政、社会保障、教育、防衛などの支出をまかなう。

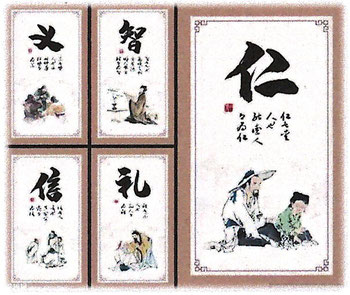

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。