編集委員の「一語一笑」

新潮社の「波」に南沢奈央が書いた上野鈴本亭の桃月庵黒酒(くろき)という落語家の名前を読んで黒酒というのはどこかで見たことがあると考え調べたら、芥川龍之介の「芋粥」に五位に芋粥を飽きさせる藤原利仁が「黒酒の杯を重ねてゐた」とあったと思い出した。老人の読書はこうしたものだ。(ま)

ひろゆき氏が沖縄の辺野古基地反対市民を揶揄嘲笑。沖縄タイムズの阿部岳氏はこれを「多数派の特権と暴力」と。少数派労組員もまた同じ暴力に晒されてきた。問題の本質にまともに向き合おうとせず、自分の立ち位置を多数派・権力側の安全地帯に置き、揚げ足取り的にへらへらと揶揄嘲笑する。上から目線の「見下げた輩」だ。(B)

もはやインフル並のコロナのために、打ったら死ぬかもしれない危険なワクチンを政府はいつまで国民に打たせ続けるのか。ワクチン接種後に亡くなった方々に対して責任は感じないのか。最近流れ始めた外国製薬会社のテレビCMに不都合な真実が見え隠れする。もちろん私は1回もワクチン打っていませんがコロナにかかっていません。(駿)

ウクライナではロシアを撃退した地域で今、ロシアに協力した市民への報復が始まったという。第二次世界大戦、ナチスが降伏した後、フランス全土で、ナチス協力者への報復が行われた。ナチスの愛人だった女性は髪を刈り上げられ市中引き回し。リンチで数千人が殺されたと言われるが、真実への追及はない。(O)

我が家の戦前の住所は芝区琴平町、長い疎開から現在の杉並に落ち着いて65年経つ。従姉からルーツを訪ねようと誘われ、散歩に行く事に。新橋駅からまず愛宕山へ登り、神社とNHK博物館へ寄り琴平神社へ。旧番地の確定は出来なかったが、今は虎の門という辺りを散策。念願叶ったと喜ぶ従姉と昔から続く「砂場」でお蕎麦を。(も)

毎月19日に国会周辺で行われている「総がかり行動」に参加。終わる頃、向かい側の車道に右翼の車が数台駐車、3~4人降りて私たちに近づいてきてこちら側の歩道で叫びながら警官ともみ合い。警察は駐車違反を取り締まらないし、こちらに近づくまで何もしないし、ひょっとしてヤラセ?帰りは警察に止められて回り道。(こ)

「動物農場」「1984年」の作家ジョージ・オーウェルに「一杯のおいしい 紅茶」というエッセイがあり、「完全な紅茶の完全ないれ方」の処方を11挙げている。一度に大量にいれてはいけない。陶磁器で沸かす。葉はじかにポットにいれる。etc 冷え性のためコーヒーを止め、紅茶に替えたが、実行したらカネがかかりそうだ。(か)

高校時代から付き合いの続いている4人で3年ぶりにランチを楽しんだ。離婚した者、中学生の息子を事故で亡くした者、会社の倒産で転職を余儀なくされた者、親族の連帯保証人になって多額の負債に奔走した者、皆それぞれに色々なことがあったがこれからもずっと笑って語り合える仲間でありたい。(百)

軍事費、今後5年間で43兆円。その捻出方法ばかりが報道されている。ちょっと待て。武力による平和に未来はない。軍拡は戦争を呼ぶ。9条をもう一度読み直そう。「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。軍縮し9条を強調することが最高の防衛手段だ。(M)

信州のリンゴ農家の従兄が昨年の春先に亡くなった。形が悪くて農協に出せないリンゴを毎年送ってもらっていた。リンゴを木から捥ぎ取るときに「果梗」という木からぶらさがる部分が取れてしまうと二級品になってしまうという。美味しさに変わりはないのにね。サラリーマンの長男がついに退職してリンゴ農家を継いだという。(京)

毎年12月に参加する沖縄研修、視察ツアー。改めて感じたのは、沖縄の現実、歴史、文化を理解せずして本当の日本を理解できないということ。沖縄がいま置かれている現実がいかに切実か。ほとんどのメディアの報道内容は程遠い。読谷村の基地返還の歴史は特に学びの宝庫だ。新しい年、本当の平和を築くため皆が心一つに。(亀)

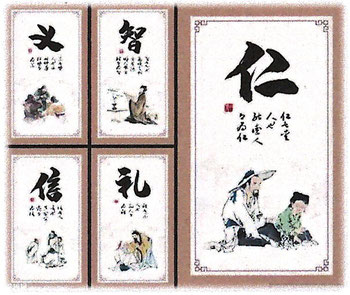

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。