今月のイチオシ本

『鉄道と政治』佐藤信之著 中公新書

岡本 敏則

JR各社は路線の利用客数を公表するという。採算の取れない路線の廃止を念頭に置いているのだろう。すでにJR北海道は廃線に続く廃線。身近では若いころ、登山やスキーで利用した大糸線が候補に挙がっている。

明治維新以後、富国強兵のもと、全国に鉄道網を敷いてきた。また鉄道は政治と切っても切れない関係で、政治家は地元に鉄道を敷くことで利益誘導を図り、自らの選挙基盤を築いてきた。上越新幹線長岡駅には田中角栄、東海道新幹線岐阜羽島駅には大野伴睦の銅像が立っている。これも昔、埼玉に荒船清十郎という代議士が地元深谷駅を急行停車駅にしたこともあった。現在中央快速線は高円寺・阿佐ヶ谷・西荻窪駅を土日休日に通過する。地元区議が、休日も停車を!と選挙の目玉にしたこともあった。

佐藤信之氏(1956年生まれ 交通政策論専攻 日本交通学会会員)は明治維新以後の政治と鉄道を含む交通政策を、豊富な史料のもとに分析している。本誌に寄稿していた曽田英夫さんの「てつどう歴史散歩」もそうであるが、「歴鉄」は緻密だ。では政治と鉄道の絡みをいくつか紹介してみよう。

◎明治・大正時代―鉄道投資について

明治時代の政党政治家たちは、党勢拡大のために積極的に利用した。鉄道国有化以後の幹線鉄道については、国に鉄道の建設を陳情し、地域鉄道では政党人がプロジェクトを先導した。大正時代初期にかけては、立憲政友会が地方や都市の区別なく鉄道整備を推進して、制限選挙下での、地域の資産家たちからなる有権者の支援を取り付けた。一方で、憲政会―立憲民政党も、幹線鉄道や都市鉄道のための支援制度を拡充し、大都市を中心に市内電車や郊外電車の経営者の支持を取り付けた。

◎富国強兵政策と鉄道

明治新政府は、日本の植民地化を防ぐために、欧米に伍する国力を蓄える「富国強兵」を進めた。旧藩が持っていた軍事工場を接収して近代化を図るとともに、工場設備を移設して、東京と大坂に後の砲兵工廠を建設した。徴兵制のもとで各地に連隊が設置された。新政府は東京への中央集権化を進めると同時に、各地の軍事施設との連絡や兵隊の円滑な移動、官営工場の原材料・製品の輸送のために、郵便制度や電信の整備とともに、東海道本線をはじめとする全国規模での大規模な鉄道建設計画を実行した。

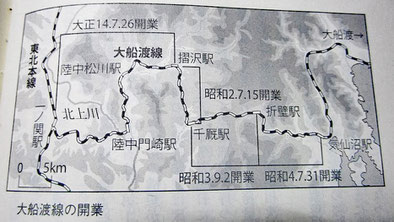

◎大船渡線(岩手県・地図参照)

政治により計画が変転した事例として大船渡線が有名である。当初は一関から東進して気仙沼まで直線的に結ぶ計画であったが、大正9年(1920年)に当選した立憲政友会の佐藤良平は陸中門崎(かんざき)から北へ進路を変え、陸中松川、摺澤(すりさわ)を経由してそのまま東進して大船渡に至る路線への変更を実現した。これではルートから外れる千厩(せんまや)地区は憲政会に働きかけ、最終的に現在の摺澤と千厩を通る路線に落ち着いた。陸中門埼~千厩間は、四角形の三辺を通り、分水嶺を越えている。その線形から鍋蔓線(なべづる)と呼ばれることになった。

◎田中角栄

自民党政権は、主に地方での支持に裏付けられていた。地方では、市町村の行政組織や農協が、組織的に自民党候補への投票を取りまとめ、確実に議席を獲得していた。地方は、公共事業や農業の補助金を求めて、国に陳情したが、とくに欠かすことができなかったのが、目白の田中邸であった。田中角栄は、地方の支持組織からの陳情団を自宅で応対し、その場で実現を請け負った。このような陳情と予算化の両方にかかわることによって、自民党の地方組織へ利益を誘導し、自民党の支持を盤石なものにしていった。田中は昭和36年(1961年)に政務調査会長に就任、翌年7月には大蔵大臣に指名され、正々堂々と地方への利益誘導を進めていった。その中でも、国鉄の地方ローカル線の建設が大掛かりであった。

◎日本鉄道建設公団の誕生

極論すると、国会議員は、鉄道新線を求めていたのではなく、選挙に当選することが目的で新線建設の活動を支援していたわけである。鉄道新線が実現してしまうと、次に電化促進、複線化促進と、際限なく期成会が作られて、永続的に選挙地盤として固い支援を受けられるのである(*現在のリニア、九州新幹線)。国鉄は、公共企業体であるものの独立採算の企業体であるので、採算性に配慮した投資計画を推薦する。そこで、政治家は、国土開発や地方のインフラ整備といった公共的な視点から、必ずしも採算性を考慮しないローカル線の建設推進のための枠組みとして、日本鉄道建設公団を新設した。

◎国鉄解体とJR設立

1983年、国鉄の分割・民営化のための国鉄再建監理委員会(第一臨調)が設置され会長は土光敏夫。第二臨調で国鉄の分割・民営化が決まり、1987年4月1日に国鉄は国鉄清算事業団に引き継がれ、鉄道事業は、JR北海道、JR東日本、JR西日本、JR四国、JR九州、JR貨物に分割された。国鉄解体は、実は労働組合問題であった。闘う組合、国労・動労は解体され1990年、23.000人が解雇された。