曽田 英夫 てつどう歴史散歩

第10 回 新幹線が登場する

今、鉄道で遠距離を移動するには新幹線を選択するでしょう。目的地に早く着き現地での滞在時間が長くとれるからでしょう。その新幹線も歴史を語れる時間を刻んできました。

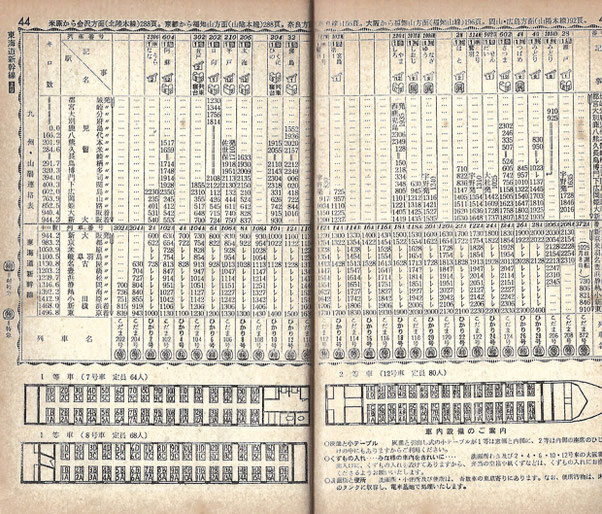

昭和39年(1964)10月1日に東海道新幹線・東京~新大阪間が開業しました。当時はまだ路盤が固まっていないこともあり、所要時間は「ひかり」が4時間、「こだま」は5時間でした。その時の時刻表は別添のとおり「ひかり」は14往復、「こだま」は12往復でした。

新幹線の開業前の9月5日には名神高速道路・一宮~関ヶ原間、尼崎~西宮間が開通し、9月17日には東京モノレール・浜松町~羽田空港間が開業しています。それらの後には10月10日~24日の東京オリンピックの開催がありました。新幹線はオリンピックに間に合ったのです。

この時に決まった「ひかり」は、戦前は大陸の急行列車名であったことは既に書きました。戦後は九州で、昭和33年(1958)4月25日に臨時列車ながら博多~小倉~別府間気動車急行「ひかり」として登場、その後5月1日博多~小倉~熊本間に延長されました。しかし、8月1日に定期化され門司港発着の編成を小倉で解結となるも気動車準急に降格しましたが、その後九州を代表する列車として活躍し、新幹線開業前は門司港~西鹿児島(現・鹿児島中央)・博多~西鹿児島・熊本間の気動車急行でした。それが新幹線の列車名に大出世を遂げました。「こだま」は前回に書いたとおりビジネス特急でしたが、「ひかり」に対する音のイメージで新幹線に採用されました。

新幹線は翌40年11月1日から「ひかり」は3時間10分、「こだま」は4時間にスピードアップされました。その後、昭和47年(1972)3月15日に山陽新幹線新大阪~岡山間が開業し、さらに50年(1975)3月10日に岡山~博多間が開業しました。昭和60年(1985)3月14日に東京~新大阪間は3時間8分にスピードアップされました。わずか2分の短縮に約10年かかったことになります。63年(1988)3月13日には2時間49分、平成4年(1992)3月14日に東京~新大阪間に300系「のぞみ」が2往復登場し、2時間30分として3時間10分からすれば40分ものスピードアップが図られています。

東海道・山陽新幹線以外の新幹線の延伸状況を年表風にまとめると次のとおりです。

・昭和57年(1982)6月23日 東北新幹線/大宮~盛岡間先行開業、大宮~盛岡間「やまびこ」4往復(3時間17分)大宮~仙台間復「あおば」6往復の運転を開始しました。上野~大宮間には「新幹線リレー号」の運転を開始しました。

・同年11月15日 上越新幹線/大宮~新潟間暫定開業、大宮~新潟間「あさひ」11往復(1時間45分)「とき」10往復の運転を開始しました。

・同日 東北新幹線/大宮~盛岡間本格開業、大宮~仙台・盛岡間「やまびこ」18往復、「あおば」12往復の運転を開始しました。

・昭和60年(1985)3月14日 東北・上越新幹線/上野~大宮間が開業し、「新幹線リレー号」は廃止されました。

・平成3年(1991)6月20日 東北・上越新幹線/東京~上野間開業。両新幹線の始発駅は東京駅になりました。

・平成4年(1992)7月1日 山形新幹線が開業し、東京~山形間に400系「つばさ」14往復の運転を開始しました。

・平成6年(1994)7月15日 オール2階建てE1系が登場し、「Maxやまびこ」「Maxあおば」「Maxあさひ」「Maxとき」として営業運転を開始しました。

・平成7年(1995)12月1日 東北新幹線の運転系統を全面的に改正し東京~那須塩原間に「なすの」を新設しました。

・平成9年(1997)3月22日 秋田新幹線が開業しました。東京~秋田間にE3系「こまち」13往復を新設し、所要時間は3時間49分となりました。

・同日 列車名を整理し、「とき」は「あさひ」に、「あおば」は「やまびこ」に統合し、東京~那須塩原・郡山間を「なすの」、東京~越後湯沢間を「たにがわ」としました。

・同年10月1日 長野新幹線(北陸新幹線)東京~長野間が開業し、E2系「あさま」が東京~長野間24往復、東京~軽井沢間4往復の運転を開始しました。

・平成11年(1999)12月4日 山形新幹線は山形~新庄間を延長しました。

・平成14年(2002)12月1日 東北新幹線盛岡~八戸間延長、「はやて」が登場しました。

・平成15年(2003)10月1日 東海道新幹線に品川駅が新設されました。

・平成16年(2004)3月13日 九州新幹線/新八代~鹿児島間が開業。「つばめ」を新設しました。博多~新八代間は特急「リレーつばめ」が接続していました。

・平成22年(2010)12月4日 東北新幹線/八戸~新青森間が開業し、東京~新青森間が全通しました。

・平成23年(2011)3月5日 東北新幹線に「グランクラス」連結のE5系「はやぶさ」を新設しました。

・同年3月12日 九州新幹線/博多~新八代間が開業し、山陽新幹線と相互乗り入れし、「みずほ」「さくら」の列車名が登場しました。

・平成27年(2015)3月14日 北陸新幹線/長野~金沢間が開業しました。「あさま」のほに「かがやき」「はくたか」「つるぎ」を新設しました。

・平成28年(2016)3月26日 北海道新幹線/新青森~新函館北斗間が開通し、北は北海道・新函館北斗から九州・鹿児島中央まで新幹線がつながりました。

最新の時刻表により、その区間を走破するとすれば、次のようになります。

新函館北斗発6時39分-はやぶさ10号-東京着11時04分/東京発11時30分-のぞみ29号-博多着16時30分/博多発16時44分-さくら559号-鹿児島中央着18時9分。これで乗り継げたならば、所要時間は11時間30分となります。

新幹線により日本列島は徐々に狭くなっていくようです。

東海道新幹線開業時の時刻表と東海道新幹線索引地図

(「時刻表」昭和39年10月号)

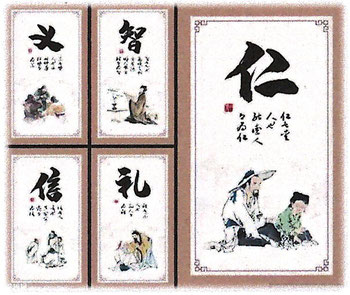

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。