昭和サラリーマンの追憶

昔はよかった…年末年始あれこれ

前田 功

コロナ禍最中の年末年始。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は昔話の年末年始バージョンです。

年によって少し違いはあるが、損保はどこも今と同じように、「仕事納め」はたいてい12月28日か29日で、少なくとも12月31日は休みだった。

「仕事納め」の日は、建前上終業時刻まで仕事をすることになってはいたが、だいたい朝から机の周りの片付けをし、11時ころから「打ち上げ」をやるのが慣例だった。ほとんどの社員が大会議室に集まって、幹部の簡単なあいさつの後、乾杯。ビールや酒、握り寿司や空揚げなどのつまみも用意されていた。(これらを用意する総務の人は朝から、準備に大わらわだったはず)

長く残って飲んでいる酒好きもいたが、昼ごろには帰る人も多かった。

こういういい加減さはその後批判されて、仕事の「現場」での酒はなくなってきたようだが、酒を入れての職場での懇親は、一緒に飲み屋に行くほど仲がいいわけではない人とも親しくなれるといういい点もあったと思う。

これは民間の例だが、役所も似たようなものだった。

監督官庁(当時は大蔵省)にしょっちゅう行かなければならない仕事をしていたことがある。役所の「御用納め」は、我々の業界より1日早かったように思うが、うちの会社と似たような「打ち上げ」をやっていた。ただ、場所は大会議室ではなく、課単位で、机の並んだ職場の中。我々、監督される側は、慣例としてその「打ち上げ」に何らかの差し入れをもっていく。

ある年、私は「だるま」(ウイスキー)1本を持って行った。もう宴が始まりそうな時だった。その場のボス、課長の席を見ると、ホテルのパーティのような大皿にオードブル、そして課長の傍には絶世の美女が座っている。隣に立っていた他社の人に、「あれ、何?」と聞くと、「T社さんが連れてきたんだって・・・」と言う。課長が喜びそうな美人で接待上手な女子社員を社内から選りすぐって酌婦として連れてきたのだろう。「さすがT社さん。やることがすごいねー」と言い合った。

ノーパンしゃぶしゃぶ事件の前のことだから、その後、綱紀粛正で、今はそんなことは行われていないのだろうが・・・・。

年末になると思い出すことがある。

若いころ、営業で車のディーラーを担当していた当時の12月31日のことである。自分の会社は1~2日前で終っているのだが、31日に小切手をもらいに行かなければならない先があった。(当時の銀行は31日まで営業していた)。

12月31日3時15分以降に銀行に小切手を持ち込んでも、31日の扱いとはならず、1月4日の扱いになる。つまり、その間その会社の預金残高から落ちない。そこを狙って、3時以降に取りに来いというわけだ。せこい話だ。

こちらは2日前から休みに入っているが、行かないわけにもいかない。腹立たしい。それで、着物(和服)で行ったことがある。先方の専務から、「お前みたいな奴は初めてだ」と言われたが、抗議の意思は伝わったと思った。

なお、翌年の12月31日はそのディーラーの本社の近くに住んでいる同僚に、飲み屋のボトル一本を彼の名義で入れる条件で、この集金の代行をしてもらった。

年始についても、話したいことがある。「仕事始め」は4日のことが多かった。年始の挨拶するくらいで、特に仕事をするわけではなく、午前中で帰るのが普通だった。女子社員の3分の1くらいは、着物(和服)姿。中には、朝5時に起きて、美容院で着付けして、お母さんに車で会社まで送ってもらった子もいた。男も、数は多くはないが和服で来るのもいた。私も一度だけ、着物で行ったことがある。

「仕事始め」の日も、年末の「打ち上げ」同様、会社で酒だ。

今度は、会社の玄関ロビーなどで「鏡割り」。鏡を割るのではない。酒の4斗樽の上蓋を小槌で叩き割り、それを来客にふるまうのだ。しかし損保のビルに来るのは出入りの業者くらいで、いわゆるお客様はほとんどいない。結果、その4斗はほとんど社員の口に入った。

それと、もう一つは役員や部長の年末年始のあいさつ回り。小さな代理店や取引先には昨年の年始あいさつ以来、一度も行っていないのに、1週間前に年末のあいさつに回ったばかりの先に、今度は年始あいさつだと言ってまた行く。今後、彼らが頻繁に訪問してくれるなら別だが、年末までまた行かない。馬鹿げていると思った。

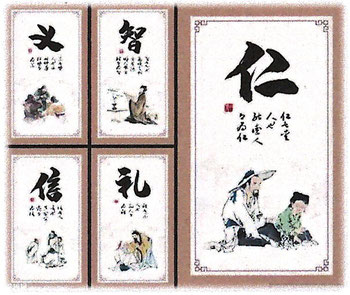

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。