斎藤貴男「レジスタンスのすすめ」

4コマ漫画にも制約が…

ブロック紙3社連合(北海道、中日・東京、西日本)をはじめとする全国の新聞10紙で連載中の4コマ漫画『ねぇ、ぴよちゃん』が、大変な人気だ。作者は『ママはぽよぽよザウルスがお好き』などの子育てコミックで知られる青沼貴子さん。私も楽しく読ませてもらっているのだが、少し気になることもある。

小学3年生の主人公と両親、中2の兄、飼い猫の又吉(またきち)らが織りなす「ほのぼのホームコメディー」だ。ところが、最近は猫しか登場しない話が増えてきた。ネコ話が面白くないわけではないが、ドジでズボラで、いつもダイエットに失敗しているすみれさん(ぴよのおかあさん)のエピソードをもっと読みたい読者としては、かなり不満なのである。

もしかしたら、ジェンダーバイアスの問題ではないか。すなわち性別によって社会的・文化的役割の固定概念を持つこと。「女性(男性)とはこうあるべき」というイメージを増幅させかねない表現が、このところ激しい批判にさらされている現実を連想せずにはいられなかった。

『ぴよちゃん』のような、しかもわずかなコマ数の作品では、キャラクターの役割を分担させざるを得ない。ママは家事、パパは会社…。

企画段階から関わっている担当編集者が「新聞は書籍以上に、多様な読者への配慮とコンプライアンスが求められるので、そういう意味での制約はあります」と語っていたのを思い出す。具体的には「身体的な特徴をあげつらうようなセリフ」や色の塗り漏れ、手書き文字の漢字のトメハネが挙げられて(オリコンニュース「アニメ&ゲーム2月12日配信」)、それだけなら当然だとも思えるが、ポリティカルコレクトネス(政治的正しさ)が絶対視されがちな現代社会にあって、表現者はどこまで表現者たり得るのだろうか。

不安でならなくなってきた。

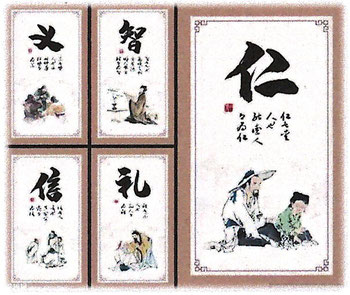

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。