損保経営者は薦めそうもない本

西谷 修『アメリカ 異形の制度空間』講談社選書メチエ

岡本 敏則

本書はU.S.A(アメリカ合州国)がなぜ『アメリカ』と呼ばれるようになり、世界最強国になったかを『文明史』的に解き明かしていく。

1507年『世界誌入門』という本に掲載された地図にアメリカと呼ばれる大陸が初めて記された。地図の製作者ヴァルトゼーミュラーがその解説に「この陸地は、発見者であるアメリーゴ・ヴェスプッチの功績を記念してアメリカと呼ばれるのがふさわしい」と記した。

ではコロンブスはというと、彼はインドを目指して航海し、到着(1492年)したのは今のハイチとドミニカ。あくまでインドと思っているからそこを西インド諸島とイザベル女王に報告した。その時アメリカはまだ存在していない。

アメリカ大陸は南北に分かれているが、南はスペインとポルトガルにより既に分割され、両王国の領土なっていた。1620年イギリス国教会の迫害を逃れ102名の清教徒を乗せたメイフラワー号が今のマサチューセッツ州プリマスに上陸した。ここから『アメリカ』が始まる。

この大陸は「これほど広大な<無主>の大地はどこにもなかった。この大地が<無主>とみなされたのは、そこまでそこが『聖書』のどこにも記述されておらず、キリスト教世界にとってその新しさが絶対であった。『アメリカ』と命名されたこの制度空間は、<新世界>という性格からして、どんな固有性にも縛られずどこにでも適用できる自在さを備えていた。ピューリタンはその大地は神が彼らのためにとっておいたカナン(約束の地)とみなし、自分たちをモーセの民に重ね合わせ、大西洋の航海は選ばれた者たちの<出エジプト>の旅に見立てることが出来た」。

この制度空間『アメリカ』は本国イギリスから独立(1776年)して一つの国家となった。その独立は「20世紀後半にアジアやアフリカで起こった植民地の独立とは基本的に違う。アジア・アフリカの独立は異民族支配からの脱却、統治権を取り戻す闘いであった。アメリカ合州国の独立は、アメリカにおけるイギリス植民地の入植者とその子孫による、本国イギリスからの独立であった。独立した国家の担い手は入植者達であり、新しい国家統治のもとで先住民は相変わらず部外者だった」。「独立から200年この国はみずからの<成功>を駆動力に、この<制度空間>を普遍的なもの、世界にとって規範的なものとして拡大してゆく。この規範的影響力は全世界に広がり、世界の<アメリカ化>が浸透していった。これからも自己拡張するシステムとして作動しているこの<制度空間>は浸透し続けていくだろう。

イノベーションによる経済成長、あらゆる自然の資源化と市場によるその流通、すべての作業の自動化、そして知の所有権化、社会のIT管理、それらが短見な私的欲望と市場システムによって運営され、もはや悪夢と区別されない夢のハイパー社会、人間的なものを超えてゆく<ポスト・ヒューマン>の世界へ向かっていくだろう」。

実際のところ今我々は「人間とは何か?が真剣に問われねばならない時期に来ている。人間が人間を超えてゆく<ポスト・ヒューマン>の時代を前にしり込みしてはならない。<孤立した個人>とその<自由>が世界というシステムの<最適化>の条件になっている世界、これを根本から問い直す時だ」。

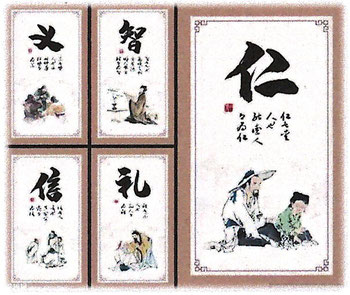

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。