みんなで歌おうよ 「スタンディング1周年」

守屋真実

もりや・まみ ドイツ在住27年。ドイツ語教師、障がい児指導員、広島被ばく2世。父は元千代田火災勤務の守屋和郎氏

12月17日、この日は特別な日だったので、仕事を早退して首相官邸前に向かった。辺野古埋め立て反対官邸前スタンディングチームの抗議活動が一周年を迎えたのだ。この日は10人ほどの参加者で、交代でスピーチし、みんなで沖縄の歌を歌ったが、一年前にはたった二人で始めたのだそうだ。

辺野古の埋め立て工事が強行された2018年12月14日からの三日間は、連日平和団体や市民団体の抗議活動があった。ところが、四日目からは何の行動も予定されていなかった。「三日間の抗議だけでいいのか」と考えたコザ市出身のT子さんとM子さんは、「それなら自分たちでやろう」と思い立ち、17日からサイレントスタンディングを始めたのだそうだ。当時71歳だったT子さんは、いずれも76歳で亡くなったご両親を思い、自分もできる時にできることをしなければ、と思ったという。その後、沖縄出身の人や支援者が加わり、カンパも集まり、日曜祝日と盆暮れを除く毎日、つまり辺野古で工事が行われている日は必ず、雨の日も風の日も交代で午後4時から6時の二時間、官邸前に立ち続けてきたのだ。勇敢で善良な市民活動の原型を見ているような気がする。

カレンダーをめくり返してみたら、私が初めて参加したのは2019年1月19日だった。この日の総がかり行動参加者から沖縄の人たちが官邸前で抗議していると聞き、行ってみたのが始まりだった。それ以来、インフルエンザに罹った時を除いて、毎週金曜日に一緒に歌ってきた。台風19号の前日には、中止かなと思って確認のメールを送ったら、時間を早めて行動するという返事が返ってきた。不屈。この小柄な女性たちの中に、これほどの勇気と行動力、持久力があることに感嘆する。

首里城が焼失したとき、みんな悲しんでいるだろうと思ったのだが、そうでもないことが分かって、正直少し驚いた。毎日お城が見えるところに住んでいる人には、首里城は沖縄のシンボルかもしれないが、離れたところに住んでいると、それほどの思い入れはないとのこと。なるほど、私だってスカイツリーが東京のシンボルだとは思っていない。「沖縄のシンボル首里城」というのは、観光業者とメディアによって作られたイメージなのだ。ヤマトの私たちは、沖縄の人々の生の感情を知らないのだと改めて思った。沖縄のシンボルは青い海だと彼女たちは言う。その美ら海を破壊しておきながら、いかにも沖縄に心を寄せているかのように「首里城の再建に尽力します」などと言う政府の嘘に騙されてはいけない。首里城は再建できるけれど、大浦湾の生態系は元に戻せないのだ。彼女たちの真実を見つめる目は鋭い。

それでいて、決して強面するような活動ではない。沖縄の音楽を流したり、太鼓を叩いたり、歌ったり踊ったりしながらの明るい抗議行動だ。私が参加し始めたころには少なかった歌のレパートリーも、今では格段に増え、何曲かは二部合唱できるようになった。うまく歌えると自分たちで拍手したり、内輪で褒めあって笑いが絶えない。こんな明るい行動だから、私も約11か月続けてこられたのだと思う。沖縄の人々が折れないわけが、少しわかったように思う。

小難しい理屈をこねるのでなく、声高に強い言葉を叫ぶのでもなく、今できることをやる。そして続ける。この活動に参加できることをうれしく思う。

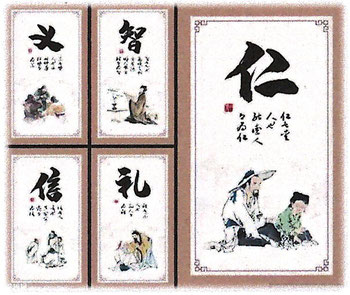

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。