現代損保考

真山 民

災害でも強調される自己責任

その一端に組み込まれている損保の役割を改めて認識する

内閣府のホームページの「防災情報」によると、台風19号の被害状況は、11月14日現在で、死者・行方不明者が100名、重軽傷者が480名、住家の損害は全壊が2,196棟、半壊・一部破損・床上と床下浸水の合計が85,572棟とある。

これらの被害に対する損害保険の支払い保険金の見込額については、3メガ損保で1兆円と見込まれている。

今回の19号台風は典型的な雨台風で、洪水による河川の堤防の決壊は国管理のものが12箇所に対し、県管理のものが128箇所と10倍にもなる。この数字は災害対策に対する財政や要員の不足など、地方が置かれた困難な状況をあらわしている。

台風15号では強風で東電の鉄塔や電柱が倒壊し、また自治体の庁舎、道路、橋梁、上下水道をみれば、災害の度に多くの損害が出る。これは強い風雨に加えて、インフラの老朽化が大きく原因している。そうした老朽化したインフラの更新にいくらカネがかかるかというと、根本裕二東洋大学大学院教授によると、毎年9兆円、これは今年7月から9月の実質国内総生産(GDP)のうちの、公共投資26兆円の34.6%に当たる。2025年問題など、超高齢化社会の下、医療・介護など社会保障費が増え続けるなか、新たな財源を確保することは容易ではない。

近年急増している異常気候が及ぼす災害の深刻さにたじろぐ思いがするが、そうした状況にむしろ便乗するがごとく、昨今また強まっているのが「自己責任・自助努力」論である。例えば、災害対策基本法に基づいて設置され、安倍首相が会長を務める中央防災会議は、昨年の西日本豪雨をまとめた報告で、「行政主導の対策はハード・ソフト両面で限界があり、自らの命は自ら守る意識を持つべきだ」と言い放った。

「真の変革は、危機状況によってのみ可能となる」と述べるなど、徹底した市場原理主義を主張したシカゴ学派 (経済学)

のミルトン・フリードマンを批判、彼の主張を「大災害から大規模テロで茫然自失とした人々を狡猾に利用し、それまでの公共秩序を一挙に破壊する市場原理主義的な経済政策」と論じたナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン』に従えば、小泉政権から安倍政権を貫く「防災もまた自己責任」論は、まさしくその典型にほかならない。

10月に引き上げられたばかりの火災保険の参考料率がまた上がる。実施は21年の1月の予定という。相次ぐ値上げで消費者の負担も増える一方で、値上げのために、火災保険契約の水災補償付帯率も2013年から17年の5年間で76.9%から70.5%と6%以上もダウンしている。異常気候災害が頻発しているのにもかかわらず(損保側は「頻発しているからこそ」というだろうが)、国民にはその損害を補償する火災保険に加入することが年々大きな負担となっている。

安倍首相は第4次再改造内閣の発足にともない、憲法改悪と並んで社会保障のあらゆる分野を一段と切り下げる「全世帯型社会保障改革」を「目玉」に掲げた。災害も、医療・介護・年金も、すべて自己責任とする「ショック・ドクトリン」である。

その一端を担わされている損保の役割を、改めて認識させられる思いだ。

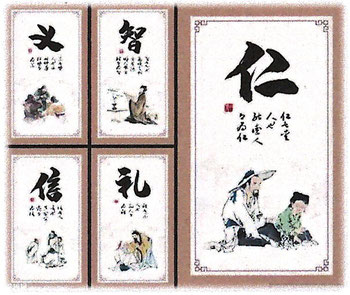

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。